该报告由国金证券研究所发布,共85页。报告指出,在科技浪潮推动下,人形机器人产业获政策、资金和科技巨头支持,进入快速发展期,2025 年有望成为量产元年。报告从多个方面深入剖析该产业:介绍国内外众多厂商的产品研发和商业化进展;梳理各国政策,展现国内政策数量多、目标具体及产业基金落地密集的情况;探讨软件 “大脑” 和 “小脑” 的发展现状与挑战;分析硬件各关键环节如丝杠、减速器、电机等的技术路线、产能状况和市场格局。

在科技浪潮的推动下,人形机器人成为未来最为确定的方向之一,获得了国内外顶级政策、政企资金以及科技龙头的 全方位加持,产业进入快速发展期。预计25 年人形机器人产业可总结为2 大关键词:

(1)量产。过去2 年,国内外 众多科技及初创企业如璀璨星辰,纷纷切入人形机器人新赛道,2024 年是国内外人形机器人的原型机发布大年,如 1XTech 的NEO、开普勒的先行者K2、小鹏的Iron,经过半年到一年的技术优化与调试,2025 年有望成为真正的量产 元年。国际巨头特斯拉一马当先,预计25 年生产1 万台Optimus,26 年年中开始量产1 万台/月,27 年达50 万台。 2 月6 日,特斯拉发布招聘机器人生产制造工程师,再次强化其机器人量产进程。1 月30 日,figureAI 公司中标第二 个大客户、并表示未来4 年将量产10 万台人形机器人。国际巨头人形机器人的量产是产业从概念到应用现实的重大 跨越,对发掘人形机器人通用应用场景具备战略指导意义,产业进入“chatGPT”时刻前夕。

(2)DeepSeek。DeepSeekAI 成功突破AI 发展的高昂成本问题,凭借降本、开源的优势,在人形机器人领域展现出强大的赋能能力,有望助力机 器人在环境感知、任务规划与决策、持续进化等大模型方面实现质的飞跃。此外,DeepSeek 也让国产厂商在AI 领域 看到希望,强化国产机器人在软件端持续深耕和突破的信心。

2025人形机器人产业分工与趋势

(1)硬件端,丝杠产能紧缺是量产痛点。(注释:丝杠是机器人 “肢体” 的关键部件,主要用于将旋转运动转换为直线运动,广泛应用于机器人的手臂、腿部、灵巧手等部位,为机器人提供精确的线性运动控制)从量产维度看、产能是关键。近两年国内外机器人厂商的硬件设计方案百家 争鸣,总体路线目前已趋于收敛。人形机器人硬件不再是本质约束条件,难点主要体现在规模制造及降本能力上。其 中,丝杠制造难度相对最高、产能也最为紧缺,属于重资产、劳动密集型环节,短期快速扩产难度大。国内目前已建 成的丝杠产能不足以满足人形机器人的量产需求。而恒立液压线性驱动器项目在产能建设上处于全球领先水平,项目 总投资15.27 亿元,设计产能20 亿元,目前公司线性驱动器项目已投产、滚珠丝杠产品已进行送样和小批量供货。 随着下游人形机器人量产的临近,我们看好恒立液压在丝杠及线性总成的产能优势及快速放量能力。

(2)软件端,“小脑”智能亟待突破,运控是被忽视的短板。机器人从软件算法策略上分为“大脑”和“小脑”,“大 脑”负责感知外界并模拟人类思维决策过程,“小脑”则模仿生物进行复杂的运动,即运动控制。受益于AI 大模型的 发展,机器人大脑智能化程度有望提升、已备初阶人类脑力。而“小脑”是由一系列算法和硬件设备组成的综合系统, 包括传感器融合模块、动力学模型和控制器等,控制人形机器人全身上下几十个自由度进行高维运动,受制于没有通 用的算法模型以及海量数据,是当前产业发展的瓶颈。如何进一步提高机器人小脑运动控制算法的实时性、鲁棒性和 可解释性是下一步产业重要研究方向。建议关注人形机器人小脑智能运控赛道的进步和突破。

(3)产业链分工有望细化、随着产业生态的发展,产业链有望从垂直走向细 分,形成专注机器人软件或专注机器人硬件的产业分工。24 年11 月,华为与禾川科技、兆威机电等16 家公司签订战 略合作协议,就具身智能领域展开合作、共同搭建生态圈。

随着AI 时代的到来以及人口老龄化加剧,人形机器人有望成为面向未来的黄金赛道。在 这一波人形机器人浪潮中,以特斯拉、1X、FigureAI 为首的多家科技明星公司及无数初创 团队犹如璀璨星辰,纷纷切入人形机器人新赛道,为人形机器人产业注入了源源不断的活 力与希望。从产业发展节奏看,人形机器人产业25 年有望进入量产元年,26 年则迎来商 业化爆发。

预计25 年是人形机器人量产元年、26 年产业商业化爆发。从国内外人形机器人厂商研发 进展上看,国内外厂商进展几乎处于同一起跑线。2024 年是全球人形机器人原型机发布 元年,例如1XTech 发布双足人形机器人NEO、开普勒发布先行者K2、波士顿动力发布电 动版人形机器人进入atlas 等。2025 年,人形机器人产业有望进入量产、集中功能测试 阶段,马斯克表示,特斯拉25 年将生产1 万台Optimus 机器人,如果一切顺利,特斯拉 可能26 年中开始量产1 万台/月机器人。

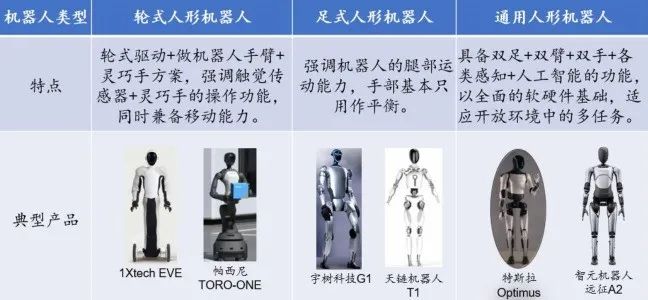

根据人形机器人的形态,可以将其分为轮式人形机器人、足式人形机器人、通用人形机器人。人形机器人相比其他机器人,对智能感知、运动控制、智能决策、人机交互的综合能 力要求更高,具体包括:

1)智能感知方面:需要配备多种传感器,能够感知非结构化场景并根据不同情况做出相 应反应。

2)运动控制方面:需要人形机器人具备高度的精确性和灵敏度、良好的稳定性和平衡控 制能力,精确地模仿人类的行走、跑步、抓取等动作,实时响应各种传感器的输入和 环境变化。

3)智能决策方面:可通过人工智能技术,根据环境、任务和目标等信息,自主地做出最 优的决策,以实现自主导航、任务执行、人机交互等功能,需要高效的算法和强大的 计算能力,以处理大量的信息和数据。

4)人机交互方面:需要对自然语言进行识别与处理,以便机器人能够理解用户的指令、 问题或指导,需要具备情感识别技术,识别用户情感状态,提供更人性化的互动体验。 此外,对手势与动作的识别、多模态交互等方面也有着较高的要求。

场景复杂度决定人形机器人运动控制能力需求,根据运动控制能力需求强弱排序,由弱到 强为工业制造<商用服务<极端作业<家用服务,预计人形机器人率先在工业制造场景应用 训练后,最终实现家庭服务场景应用。

1)工业制造场景:工业制造场景特点为单一性和重复性工作,工作特性导致其是人形机 器人应用最易实现落地的场景,并且有利于人形机器人实训获取高质量训练数据。目前已有特斯拉 Optimus、优必选 WalkerS、乐聚夸父人形机器人已经开始在汽车工厂 应用,负责搬运、质检等重复性工作。

2)商用服务:人形机器人商用领域包括餐饮快消、旅游/展馆、教育科研、医疗服务等。商用服务场景关注在于智能交互和替代人工培训环节,人形机器人能够 节约培训时 间直接上岗,在小范围的可控条件下能实现少量复杂任务,在展览讲解、科研场景已 经落地。

3)极端作业场景:极端作业场景包括能源化工、灾害救援、水下&太空作业、军事作业 等,各细分场景环境特征差异较大,某一特定特种场景下的训练难以泛化到其他场景, 目前在应对环境特点的运动控制能力、高精度操作能力以及复杂任务智 慧生成仍有 待攻克。

4) 家用服务场景:人形机器人的家用场景需要使用复杂空间环境、灵活控制、多功能人 机交互,多数时间均在非标准化场景,对高随机性、复杂性场景运动控制要求较高。目前人形机器人暂时未能实现在家用环境应用,未来依靠在工业、商用场景落地后, 经过优化迭代升级,远期有望逐步落地,打开 toC 端需求空间。

人形机器人主要入局者包括元老级公司、初创型公司、跨界公司、原生机器人公司、科技公司:

1)元老级公司:这类公司包括优必选、波士顿动力、乐聚机器人、钢铁侠科技、伟景机 器人、Engineered Arts 等,这些公司在成立之初便聚焦机器人领域,拥有专业的研 发团队,具备较多的技术积累,但下游渠道相对跨界巨头公司有所欠缺,整体资金实 力也相对弱势。

2) 跨界公司:人形机器人跨界公司主要有两类,第一类为特斯拉、小鹏、小米等汽车整 车公司,第二类为消费电子、家电公司,包括追觅、戴森、三星等。该类公司优势在 于资金实力强、商业化能力强、渠道资源丰富,除了特斯拉以外,其他跨界厂商可能 在技术积累方面略弱于元老级人形机器人公司。

3)初创型公司:人形机器人初创型公司包括智元机器人、傅利叶、宇树科技等,创始团 队多是院校及研究所出身或科技巨头企业出身,具备机器人控制或算法 方面优质禀 赋,均有一定的融资能力,但是创始团队或在企业经营管理和商业化经验较少,整体 商业化能力、渠道资源仍存在一定短板。

4) 原生机器人公司:该类公司在过往的工业机器人、协作机器人、移动机器人等领域有 一定成果,具备多年机器人研发经验和成功的应用案例,在人形机器人方面具备部分 可嫁接、复制的技术积累和研发经验。但原生机器人公司软件开发和技术创新会略弱 于以研发技术为核心的初创型人形机器人公司。

5)科技公司:该类公司最显著的优势在于人形机器人的“智能化”,并且在数据、算法 和算力等方面有较多的积累,具备具身智能大模型产品,整体软件能力和资金实力较强。但大多科技公司缺乏人形机器人硬件设计和制造经验,目前多选择投资人形机器 人整机公司或通过软件与整机公司合作。

当前,人形机器人本体行业处于产业化发展前期,行业对于人形机器人本体的战略意义已有共识,但其大规模商业化落地的路径仍未真正走通,从人形机器人重要细分赛道和类型看,可以主要分为“三类公司”,包括本体+大模型均自研、本体自研+大模型合作以及为 机器人厂商提供大模型的科技公司。

1)本体+大模型自研公司:该类公司研发实力较强,主要玩家以特斯拉为首的少数海外 公司,其他玩家主要为国内厂商,包括开普勒、小鹏、宇树科技、达闼、星动纪元、 银河通用、帕西尼感知科技等。

2)机器人公司:该类公司主要聚焦在人形机器人本体研发以及推进量产,大模型主要选 择与外部厂商合作,其中海外公司有 Sanctuary Al、1XTechnologies、Agility Robotics、Apptronik、波士顿动力等,国内公司包括优必选、魔法原子、星尘智能、 乐聚机器人、傅利叶等。

3)大模型科技公司:该类主要是国内外具有较强研发能力,并有相关大模型产品的知名 科技公司,海外的主要玩家有 OpenA I、微软、英伟达、谷歌、PI 等,国内的主要玩家为字节跳动、百度、华为。

该报告对国内外近百家头部企业进行了分析,这里只列举领导型人型机器人企业特斯拉。特斯拉:OptimusGEN3 即将发布,计划 25 年小批量部署

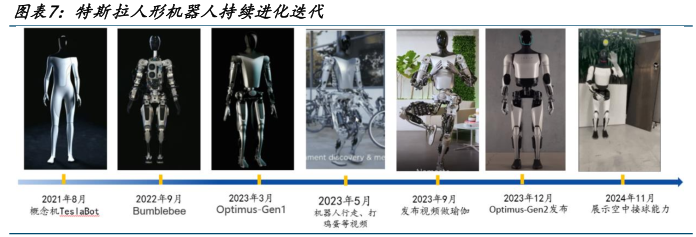

全球电动汽车领军企业,人形机器人持续迭代更新。特斯拉成立于 03 年,为全球电动汽 车领域领军企业。Tesla 的机器人项目为 TeslaBot,也叫 Optimus,是 Tesla 在 ElonMusk 领导下开发的一款通用双足人形机器人。

21 年 8 月,特斯拉 CEO 马斯克于首届 AIDAY 展 示人形机器人概念机 Tesla Bot。22 年 2 月,特斯拉在提出概念仅 6 个月后成功推出人形 机器人原型机。23 年 12 月,特斯拉发布 Optimus-Gen2,稳定性、灵活度、速度、轻量化 等方面全方位提升。

24 年 11 月,特斯拉更新人形机器人视频,展示了机器人单手接球的 运动能力,研发人员指出,还有一些工作需要在年底完成,特别是在扩展触觉传感集成方 面(比以前的手有更多的表面覆盖),通过肌腱进行非常精细的控制,以及减轻前臂的重量。

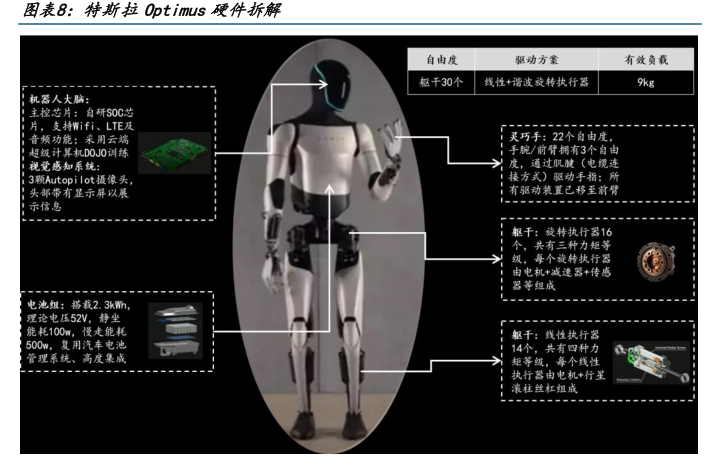

特斯拉 Optimus 最新方案:共有 30 个躯干执行器(旋转 16+线性 14),单手 22 个手部执 行器。采用了和特斯拉类似自动驾驶技术 FSD 的端到端神经网络控制,这台机器人仅依赖 视觉对物体进行分类,“它的神经网络已经完成了端到端的训练:输入视频,输出控制。” 并配备了全新的双手,能够抓握更重的物体并进行更加精细的操作。根据 TheHumanoidHub 报道,特斯拉即将推出 Optimus-Gen3 人形机器人。

根据特斯拉 Q4 投资者会议,特斯拉计划在 2025 年底累计生产 1 万台人形机器人,2026 年年中提升至 1 万台/月。从开发的角度来看, “Optimus” 的 “智能”将继续提高,并应 该在某个时候反映出过去一年中 FSD 的快速改进。

来源:欧米伽未来研究所2025